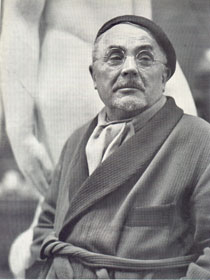

Louis Dejean

DEJEAN, Louis (Paris, 9 juin 1872 - Paris, 6 janvier 1951) :

Après avoir été un an élève de l’Ecole des arts décoratifs, il travaille à 16 ans dans une maison de tissus, puis, pour un praticien où il fit « du marbre » jusqu’à son service militaire. Il entre ensuite dans l’atelier d’Antonin Carlès (1851-1919) où il apprend son métier de sculpteur en tant que praticien. Il occupera aussi cette fonction chez Rodin jusqu’à ce qu’un désaccord au sujet du Balzac ne les sépare (1909) – ce différant n’empêche pas Dejean d’exposer à ses côtés à la « Société Nouvelle »[1]. Si son passage dans l’atelier de Carlès avait fait de lui un praticien méticuleux, son passage chez Rodin lui permet d’aborder les volumes avec plus de force. Il va tout d’abord développer un travail précis et décoratif sur des statuettes féminines en terre cuite, inspirées des Tanagras devant lesquelles il s’arrêtait durant ces visites au Louvre. Elles caractérisent les Parisiennes des années 1900 aux longs manteaux, longues jupes et corsets (Femme à la canne, Mélancolie, En promenade). Il va les exposer avec succès à la Société Nationale des Beaux-Arts à partir de 1899, salon où il est présent presque chaque année (il est sociétaire de ce Salon ainsi que du Salon des Tuileries et du Salon d’Automne).

Il ne limite pourtant pas son travail à ses Tanagras modernes. Il va revenir à une sculpture plus monumentale qu’il réalise dans son grand atelier à Neuilly. La Maternité (1910) indique une évolution vers un art plus large qui rejette le pittoresque pour mieux rechercher la plénitude de la forme. Cette tendance se marque encore davantage dans les œuvres suivantes : Boxeur au repos, Femme assise, Narcisse, Jeune Lutteur, et diverses autres figures dont le torse de femme exposé au Salon des Tuileries de 1926. Ainsi, de l’art nerveux et coloré des statuettes du début, Dejean aboutit à un style large préoccupé uniquement de réalisations sculpturales, notamment illustré par le Monument aux morts de Saint-Ouen (1914-1918).

Il reçoit une commande en 1933, de la Paix, rebaptisée l’Accueil, grande figure en bronze érigée pour la salle à manger des premières classes du paquebot Normandie. En 1937, il réalise pour le Palais de Tokyo à Paris une des quatre Nymphes couchées qui entourent le bassin. Il affirme là son goût pour la beauté des corps, bustes et nus en particulier. La mairie du Ve arrondissement à Paris abrite le Marteleur et nombre de musées conservent des œuvres de Dejean : au Musée de Cambrai, Phrynée, commande de l’Etat en 1932 ; au Musée de Nantes, le Buste de Laurens ; au Musée de Sainte-Croix de Poitiers, Jeune fille se coiffant ; au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Eve (marbre), Orphée (pierre) ; à Roubaix, Jeune femme à genoux (pierre).

Il est connu également comme étant un des membres de la dite « Bande à Schnegg » qui comprenait, entre autres, d’anciens collaborateurs de Rodin : Bourdelle, Despiau, Wlérick, Pompon, Drivier, Dejean, Halou, Marque, Malfray, Niederhausern-Rodo, Cavaillon, Arnold, Jane Poupelet, Yvonne Serruys... Influencé à ses débuts par Rodin, il s’éloigne pourtant du lyrisme du maître pour s’orienter vers une sculpture calme, sereine, de plus en plus dépouillée, à la recherche de volumes simples et de compositions équilibrées.

« Depuis vingt années et davantage, Louis Dejean est tenu par ses confrères, par les critiques indépendants, et par quelques amateurs fins, pour un des maîtres de la statuaire française contemporaine et l’un de nos chefs d’école. Mais la simplicité laborieuse de ce bel artiste, son éloignement de toutes les coteries, son désintéressement intégral, et surtout ce manque absolu d’arrivisme qui le différencie de tant d’artistes, même bien doués, l’ont maintenu un peu à l’écart des commandes officielles, des faveurs, du gros succès. Et le grand public, ne voyant jamais son nom à l’occasion des cérémonies où triomphent les académiques, ne faisait point fête à Louis Dejean, qui d’ailleurs n’en avait cure, uniquement soucieux de progresser et de satisfaire son goût de la perfection. Toutefois, il y a quelques mois, à l’inauguration du Salon des Tuileries, Dejean connut une heure de joie et de fierté, quand il vit ses confrères et les critiques, sans exception, et les peintres, et le président du Salon, M. Edouard Herriot, attester une admiration unanime devant son Nu exposé au rez-de-chaussée, rue Paul-Cézanne. L’harmonieuse pureté des proportions, le rythme des plans où la lumière joue avec une science consommée, la vertu personnelle d’un style où l’énergie s’allie à la délicatesse, rallièrent tous les suffrages. Le Nu de Dejean fut ce jour-là décrété le plus noble envoi d’une section de statuaire à laquelle collaborent Despiau, Drivier, Pompon, Jane Poupelet, Arnold, Wlérick, Poisson, Matéo, Hernandez, Pommier, Guénot, Saupique, Lasserre, Joachim Costa, c’est-à-dire les meilleurs d’aujourd’hui.»[2]

[1] « J’ai pour le géant que je vois en vous la plus profonde et respectueuse admiration » mais désire rester inaccessible à toute influence, ne voyez là qu’une simple mesure de recueillement, de prudence envers moi-même » (mars 1904).

« Vous qui concurremment avec la nature rendez heureux ceux qui l’aiment. Vous qui m’avez délivré du servilisme, de ces théories prétentieuses qui sont bien l’apanage de l’ignorance, marchant confiant vers votre haute esthétique, je suis heureux de pouvoir vous aviser que je suis libre… » (octobre 1906).

« Pourquoi pensez-vous que je suis trop jeune à 37 ans pour émettre une opinion à l’occasion de votre Balzac ? A quel âge croyez-vous que l’on soit autorisé de penser ? » (15 avril 1909) in : Cécile GOLDSCHEIDER.- Rodin, ses collaborateurs et ses amis, Musée Rodin.- Paris : 1957.

[2] Louis VAUXCELLES.- La sculpture moderne : une grande oeuvre de décentralisation artistique, plaquette d'exposition.- Paris : Ed. du Consortium de la céramique, de la verrerie et des industries d'art, 1931. Non paginé

- Participations : 1919, 1920, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1910, 1911, 1912.

- Sociétaire, sans exposer : 1908, 1913, 1914.

Après avoir été un an élève de l’Ecole des arts décoratifs, il travaille à 16 ans dans une maison de tissus, puis, pour un praticien où il fit « du marbre » jusqu’à son service militaire. Il entre ensuite dans l’atelier d’Antonin Carlès (1851-1919) où il apprend son métier de sculpteur en tant que praticien. Il occupera aussi cette fonction chez Rodin jusqu’à ce qu’un désaccord au sujet du Balzac ne les sépare (1909) – ce différant n’empêche pas Dejean d’exposer à ses côtés à la « Société Nouvelle »[1]. Si son passage dans l’atelier de Carlès avait fait de lui un praticien méticuleux, son passage chez Rodin lui permet d’aborder les volumes avec plus de force. Il va tout d’abord développer un travail précis et décoratif sur des statuettes féminines en terre cuite, inspirées des Tanagras devant lesquelles il s’arrêtait durant ces visites au Louvre. Elles caractérisent les Parisiennes des années 1900 aux longs manteaux, longues jupes et corsets (Femme à la canne, Mélancolie, En promenade). Il va les exposer avec succès à la Société Nationale des Beaux-Arts à partir de 1899, salon où il est présent presque chaque année (il est sociétaire de ce Salon ainsi que du Salon des Tuileries et du Salon d’Automne).

Il ne limite pourtant pas son travail à ses Tanagras modernes. Il va revenir à une sculpture plus monumentale qu’il réalise dans son grand atelier à Neuilly. La Maternité (1910) indique une évolution vers un art plus large qui rejette le pittoresque pour mieux rechercher la plénitude de la forme. Cette tendance se marque encore davantage dans les œuvres suivantes : Boxeur au repos, Femme assise, Narcisse, Jeune Lutteur, et diverses autres figures dont le torse de femme exposé au Salon des Tuileries de 1926. Ainsi, de l’art nerveux et coloré des statuettes du début, Dejean aboutit à un style large préoccupé uniquement de réalisations sculpturales, notamment illustré par le Monument aux morts de Saint-Ouen (1914-1918).

Il reçoit une commande en 1933, de la Paix, rebaptisée l’Accueil, grande figure en bronze érigée pour la salle à manger des premières classes du paquebot Normandie. En 1937, il réalise pour le Palais de Tokyo à Paris une des quatre Nymphes couchées qui entourent le bassin. Il affirme là son goût pour la beauté des corps, bustes et nus en particulier. La mairie du Ve arrondissement à Paris abrite le Marteleur et nombre de musées conservent des œuvres de Dejean : au Musée de Cambrai, Phrynée, commande de l’Etat en 1932 ; au Musée de Nantes, le Buste de Laurens ; au Musée de Sainte-Croix de Poitiers, Jeune fille se coiffant ; au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Eve (marbre), Orphée (pierre) ; à Roubaix, Jeune femme à genoux (pierre).

Il est connu également comme étant un des membres de la dite « Bande à Schnegg » qui comprenait, entre autres, d’anciens collaborateurs de Rodin : Bourdelle, Despiau, Wlérick, Pompon, Drivier, Dejean, Halou, Marque, Malfray, Niederhausern-Rodo, Cavaillon, Arnold, Jane Poupelet, Yvonne Serruys... Influencé à ses débuts par Rodin, il s’éloigne pourtant du lyrisme du maître pour s’orienter vers une sculpture calme, sereine, de plus en plus dépouillée, à la recherche de volumes simples et de compositions équilibrées.

« Depuis vingt années et davantage, Louis Dejean est tenu par ses confrères, par les critiques indépendants, et par quelques amateurs fins, pour un des maîtres de la statuaire française contemporaine et l’un de nos chefs d’école. Mais la simplicité laborieuse de ce bel artiste, son éloignement de toutes les coteries, son désintéressement intégral, et surtout ce manque absolu d’arrivisme qui le différencie de tant d’artistes, même bien doués, l’ont maintenu un peu à l’écart des commandes officielles, des faveurs, du gros succès. Et le grand public, ne voyant jamais son nom à l’occasion des cérémonies où triomphent les académiques, ne faisait point fête à Louis Dejean, qui d’ailleurs n’en avait cure, uniquement soucieux de progresser et de satisfaire son goût de la perfection. Toutefois, il y a quelques mois, à l’inauguration du Salon des Tuileries, Dejean connut une heure de joie et de fierté, quand il vit ses confrères et les critiques, sans exception, et les peintres, et le président du Salon, M. Edouard Herriot, attester une admiration unanime devant son Nu exposé au rez-de-chaussée, rue Paul-Cézanne. L’harmonieuse pureté des proportions, le rythme des plans où la lumière joue avec une science consommée, la vertu personnelle d’un style où l’énergie s’allie à la délicatesse, rallièrent tous les suffrages. Le Nu de Dejean fut ce jour-là décrété le plus noble envoi d’une section de statuaire à laquelle collaborent Despiau, Drivier, Pompon, Jane Poupelet, Arnold, Wlérick, Poisson, Matéo, Hernandez, Pommier, Guénot, Saupique, Lasserre, Joachim Costa, c’est-à-dire les meilleurs d’aujourd’hui.»[2]

[1] « J’ai pour le géant que je vois en vous la plus profonde et respectueuse admiration » mais désire rester inaccessible à toute influence, ne voyez là qu’une simple mesure de recueillement, de prudence envers moi-même » (mars 1904).

« Vous qui concurremment avec la nature rendez heureux ceux qui l’aiment. Vous qui m’avez délivré du servilisme, de ces théories prétentieuses qui sont bien l’apanage de l’ignorance, marchant confiant vers votre haute esthétique, je suis heureux de pouvoir vous aviser que je suis libre… » (octobre 1906).

« Pourquoi pensez-vous que je suis trop jeune à 37 ans pour émettre une opinion à l’occasion de votre Balzac ? A quel âge croyez-vous que l’on soit autorisé de penser ? » (15 avril 1909) in : Cécile GOLDSCHEIDER.- Rodin, ses collaborateurs et ses amis, Musée Rodin.- Paris : 1957.

[2] Louis VAUXCELLES.- La sculpture moderne : une grande oeuvre de décentralisation artistique, plaquette d'exposition.- Paris : Ed. du Consortium de la céramique, de la verrerie et des industries d'art, 1931. Non paginé