HENRI DUHEM

DUHEM, Henri (1860-1941) :

Fils d’un magistrat, Duhem suit parallèlement des études de droit et des études artistiques dans l’atelier d’Harpignies (1819-1916) à l’Ecole des Beaux-Arts. Devenu avocat, il s’inscrit au barreau à la Cour de Douai, se spécialisant dans les affaires criminelles et civiles. Mais il renonce à sa carrière pour se consacrer entièrement à la peinture. Pourtant après la guerre Henri Duhem prend en main l'administration de sa ville lors de sa libération au sein de la délégation spéciale. Il veilla aussi par la suite à la reconstitution des collections de son musée. En 1899, il rencontre une jeune femme peintre, Marie Sergeant, qu’il épouse l’année suivante. Cette jeune femme passionnée, fille de bourgeois aisés qui dirigeaient une manufacture de dentelles, désirait également se vouer à la peinture. Il ne se remettra pas de sa mort à 44 ans et encore moins de celle de leur fils Rémy, à la guerre. Plus tard, il adopte une jeune fille, Nelly.

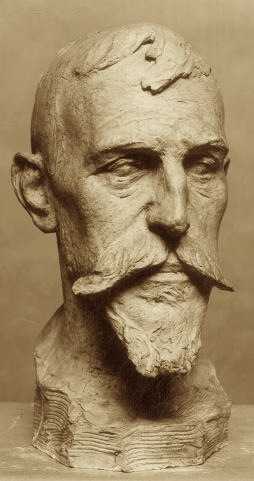

Dans leur demeure de Douai – un ancien béguinage – ils aimaient recevoir leurs amis : Le Sidaner, Pissarro, Renoir, Carrière, Lebasque, Raffaëlli, Emile Claus, Henri Martin, Maurice Denis, Meunier, Pierre Roche, les critiques Arsène Alexandre et Roger Marx, et aussi Rodin dont ils possédaient l’une des plus belles fontes de l’Eve qui décorait leur jardin.

Promeneur solitaire le long des canaux du Nord, il appartient avec Le Sidaner et ses amis à un Impressionnisme que l’on pourrait qualifier d’intimiste.

Il utilise la touche impressionniste pour exprimer la poésie des soirs crépusculaires, des petites villes endormies de la plaine flamande (L’Eglise Saint-Pierre à Douai, Route des Flandres, Musée de Calais).

Pendant plus de vingt-cinq ans, il exposa ses œuvres au Salon annuel de la Société nationale des Beaux-Arts ; il était aussi membre du jury. Il participa également à de nombreuses rétrospectives internationales à Paris (il obtient une médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1900), en Russie, au Japon, et aux Etats-Unis. La galerie Druet en 1904, puis la galerie Georges Petit en 1908 réunirent des ensembles importants de ses peintures.

Henri Duhem ne se contente pas d’affirmer son esthétique sur la toile, il prend aussi la plume, avec brio, afin de soutenir les artistes qu’il aime. Chez Figuière, il réunit plusieurs de ses articles et études sur Rodin, Turner, Besnard, Le Sidaner, Claus, Pissarro et Eugène Carrière, dans un épais volume, Impressions d’Art Contemporain[1]. Il consacre aussi à son ami Henri Martin un grand article dans La renaissance de l’art français et des industries de luxe : « L’art d’Henri Martin ».[2]

A la mort de son ami Roger Marx en 1913, c’est lui qui est sollicité pour faire un résumé de l’Art Social, dernier travail du critique, dans l’Art moderne de Bruxelles[3]. Il avait en 1900, écrit sur lui un article très élogieux dans un style choisi:

« Il est impossible de voir l’homme, sans en subir le charme du regard et de la parole, parole souple jusqu’à la caresse, vive et précise à la fois, sachant avec le mot technique atteindre au but voulu et démontrer sans égarement le problème proposé, harmonie musicale d’une douceur pénétrante, ferme et volontaire expression d’une nature vibrante qui après avoir réussi à nous envelopper de ses effluves semble regretter de n’avoir pu se faire plus tendre encore pour chuchoter à nos oreilles le chant persuasif du beau comme du bien. »[4]

Henri Duhem fut aussi un collectionneur passionné. Très lié à Ambroise Vollard, il put acheter trois toiles de Gauguin peintes à Tahiti, en particulier le Bouquet de fleurs de 1897, qui contribue aujourd’hui à la gloire du Musée Marmottan. C’est à ce musée que Nelly, sa fille adoptive, légua en 1987 une importante collection comportant des œuvres de Gauguin, Corot, Monet, Sisley, six Carrière, deux Renoir, quatre Guillaumin, cinq Le Sidaner, Raffaëlli, Denis, etc., ainsi que des toiles de Marie et Henri Duhem.

[1] Henri DUHEM.- Impressions d’art contemporains.- Paris : Eugène Figuière, 1913. 325 p.

[2] n°4, avril 1926, p. 237-239.

[3] n°1, 4 janvier 1914, p. 1-2.

[4] Henri DUHEM, « Roger Marx », Le Beffroi : art et littératures modernes, 1900, n°1-10, p. 272-277.

- Participations : de 1900 à 1914

- présent en : 1920, 1921.

Fils d’un magistrat, Duhem suit parallèlement des études de droit et des études artistiques dans l’atelier d’Harpignies (1819-1916) à l’Ecole des Beaux-Arts. Devenu avocat, il s’inscrit au barreau à la Cour de Douai, se spécialisant dans les affaires criminelles et civiles. Mais il renonce à sa carrière pour se consacrer entièrement à la peinture. Pourtant après la guerre Henri Duhem prend en main l'administration de sa ville lors de sa libération au sein de la délégation spéciale. Il veilla aussi par la suite à la reconstitution des collections de son musée. En 1899, il rencontre une jeune femme peintre, Marie Sergeant, qu’il épouse l’année suivante. Cette jeune femme passionnée, fille de bourgeois aisés qui dirigeaient une manufacture de dentelles, désirait également se vouer à la peinture. Il ne se remettra pas de sa mort à 44 ans et encore moins de celle de leur fils Rémy, à la guerre. Plus tard, il adopte une jeune fille, Nelly.

Dans leur demeure de Douai – un ancien béguinage – ils aimaient recevoir leurs amis : Le Sidaner, Pissarro, Renoir, Carrière, Lebasque, Raffaëlli, Emile Claus, Henri Martin, Maurice Denis, Meunier, Pierre Roche, les critiques Arsène Alexandre et Roger Marx, et aussi Rodin dont ils possédaient l’une des plus belles fontes de l’Eve qui décorait leur jardin.

Promeneur solitaire le long des canaux du Nord, il appartient avec Le Sidaner et ses amis à un Impressionnisme que l’on pourrait qualifier d’intimiste.

Il utilise la touche impressionniste pour exprimer la poésie des soirs crépusculaires, des petites villes endormies de la plaine flamande (L’Eglise Saint-Pierre à Douai, Route des Flandres, Musée de Calais).

Pendant plus de vingt-cinq ans, il exposa ses œuvres au Salon annuel de la Société nationale des Beaux-Arts ; il était aussi membre du jury. Il participa également à de nombreuses rétrospectives internationales à Paris (il obtient une médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1900), en Russie, au Japon, et aux Etats-Unis. La galerie Druet en 1904, puis la galerie Georges Petit en 1908 réunirent des ensembles importants de ses peintures.

Henri Duhem ne se contente pas d’affirmer son esthétique sur la toile, il prend aussi la plume, avec brio, afin de soutenir les artistes qu’il aime. Chez Figuière, il réunit plusieurs de ses articles et études sur Rodin, Turner, Besnard, Le Sidaner, Claus, Pissarro et Eugène Carrière, dans un épais volume, Impressions d’Art Contemporain[1]. Il consacre aussi à son ami Henri Martin un grand article dans La renaissance de l’art français et des industries de luxe : « L’art d’Henri Martin ».[2]

A la mort de son ami Roger Marx en 1913, c’est lui qui est sollicité pour faire un résumé de l’Art Social, dernier travail du critique, dans l’Art moderne de Bruxelles[3]. Il avait en 1900, écrit sur lui un article très élogieux dans un style choisi:

« Il est impossible de voir l’homme, sans en subir le charme du regard et de la parole, parole souple jusqu’à la caresse, vive et précise à la fois, sachant avec le mot technique atteindre au but voulu et démontrer sans égarement le problème proposé, harmonie musicale d’une douceur pénétrante, ferme et volontaire expression d’une nature vibrante qui après avoir réussi à nous envelopper de ses effluves semble regretter de n’avoir pu se faire plus tendre encore pour chuchoter à nos oreilles le chant persuasif du beau comme du bien. »[4]

Henri Duhem fut aussi un collectionneur passionné. Très lié à Ambroise Vollard, il put acheter trois toiles de Gauguin peintes à Tahiti, en particulier le Bouquet de fleurs de 1897, qui contribue aujourd’hui à la gloire du Musée Marmottan. C’est à ce musée que Nelly, sa fille adoptive, légua en 1987 une importante collection comportant des œuvres de Gauguin, Corot, Monet, Sisley, six Carrière, deux Renoir, quatre Guillaumin, cinq Le Sidaner, Raffaëlli, Denis, etc., ainsi que des toiles de Marie et Henri Duhem.

[1] Henri DUHEM.- Impressions d’art contemporains.- Paris : Eugène Figuière, 1913. 325 p.

[2] n°4, avril 1926, p. 237-239.

[3] n°1, 4 janvier 1914, p. 1-2.

[4] Henri DUHEM, « Roger Marx », Le Beffroi : art et littératures modernes, 1900, n°1-10, p. 272-277.